تعريف الاشتراكية: الجذور والتأثيرات عبر العصور

في عالمٍ تُسيطر عليه الرأسمالية بكل تناقضاتها، تطفو “الاشتراكية” كفكرةٍ ترفض أن تموت. يُصورها البعض كحلٍ سحري للفقر، ويرى فيها آخرون خطرًا يهدد الحريات. لكن ما الذي تعنيه هذه الكلمة حقًّا؟ ومن أين أتت؟

هذا المقال ليس دفاعًا عن الاشتراكية ولا هجومًا عليها، بل رحلةٌ لفهمها بعمق: من أصولها اللغوية الغامضة، إلى تجاربها العملية المثيرة للجدل. سنكشف كيف تحولت من مفهومٍ فلسفي إلى نظامٍ غير وجه دولٍ كبرى، وكيف تُعيد النقاشات الحديثة حول العدالة الاجتماعية إحياءها من جديد.

الفصل الأول: أصل الكلمة.. عندما تُخفي اللغة أسرار التاريخ

تعود جذور كلمة “الاشتراكية” إلى الفعل اللاتيني “sociare”، الذي يعني “يُشارك” أو “يتحد”. لكنها دخلت حيز الاستخدام السياسي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما استخدمها المفكر الفرنسي بيير لورو لوصف نظامٍ اقتصادي يعتمد على الملكية الجماعية.

لم تكن الصدفة وحدها من صنعت المصطلح، بل كانت الثورة الصناعية حاضنةً له. في تلك الفترة، تحول العمال إلى أرقام في معادلة الربح، فجاءت الاشتراكية كردِّ فعلٍ على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. يقول المؤرخ إريك هوبسباوم: “الاشتراكية وُلدت من رحم الظلم، كصرخةٍ تطلب العدالة”.

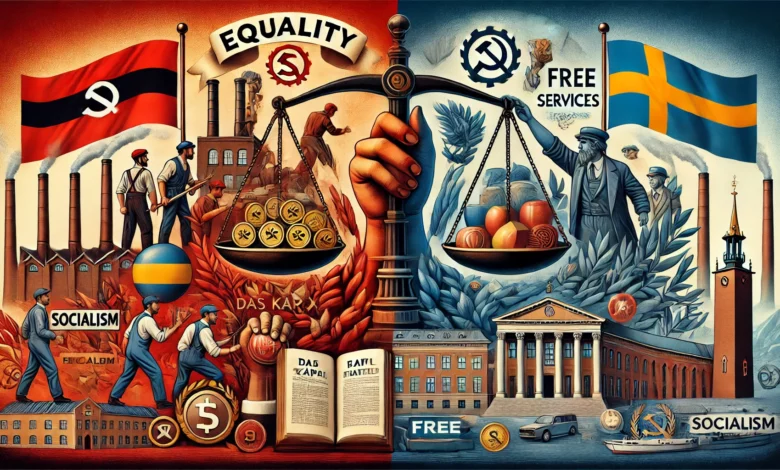

الفصل الثاني: معنى الاشتراكية.. تعريفات متصارعة

إذا سألت عشرةَ خبراء عن تعريف الاشتراكية، قد تحصل على إحدى عشرة إجابة! الأكاديميون يركزون على “ملكية الدولة لوسائل الإنتاج” كما في كتابات كارل ماركس. لكن الواقع أكثر تعقيدًا:

- في النموذج السويدي، تعني الاشتراكية: تعليمٌ جامعي مجاني، ورعاية صحية شاملة، مع بقاء الشركات الخاصة.

- في كوبا، تعني سيطرة الحزب الواحد على كل شيء، من زراعة القهوة إلى نشر الصحف.

- أما الصين فتعيد تعريف المفهوم بجرأة: “اشتراكية سوقية” تخلط بين رأسمالية شرسة وتخطيط مركزي.

الخلاصة: الاشتراكية ليست نظريةً واحدة، بل سلسلةٌ من التجارب الإنسانية التي تختلف باختلاف الجغرافيا والسياسة.

الفصل الثالث: رحلة الاشتراكية عبر الزمن.. من أفلاطون إلى القرن الحادي والعشرين

- العصور القديمة: في “جمهورية أفلاطون”، نجد بذورًا اشتراكيةً تدعو لإلغاء الملكية الخاصة.

- القرن التاسع عشر: الثورة الصناعية تخلق مجتمعاتٍ مزدحمةً بالفقراء، فينهض ماركس وإنغلز بفكرة “الصراع الطبقي”.

- القرن العشرين: الاتحاد السوفيتي يحوّل النظرية إلى دولة، لكن التجربة تنتهي بانهيارٍ مريع عام 1991.

- القرن الحادي والعشرين: دول مثل فنلندا تثبت أن الاشتراكية يمكن أن تتعايش مع الديمقراطية، عبر نظام ضريبي عالٍ يضمن حياةً كريمة للجميع.

الفصل الرابع: أنواع الاشتراكية.. أيها أقرب إلى الواقع؟

- الاشتراكية الثورية (كما في كوبا وفنزويلا): تعتمد على إسقاط الأنظمة القائمة بالقوة، وتأميم كل الموارد.

- الاشتراكية الديمقراطية (السويد والنرويج): تدمج بين السوق الحُرّ وخدمات الدولة الاجتماعية، عبر ضرائب مرتفعة على الأغنياء.

- الاشتراكية السوقية (الصين): تُطلق العنان للقطاع الخاص، لكن تحت سيطرة حديدية من الحزب الحاكم.

الفصل الخامس: تأثيرات الاشتراكية.. نجاحاتٌ مُلهمة وإخفاقاتٌ مروعة

- النجاحات:

- تحتل الدول الاسكندنافية مراكزَ متقدمة في مؤشرات السعادة وجودة التعليم.

- قلّصت النرويج الفقر بنسبة 90% عبر توزيع عوائد النفط على الشعب.

- الإخفاقات:

- أودت التجربة الفنزويلية بملايين السكان إلى الجوع بسبب الفساد والتخطيط الفاشل.

- انهار الاتحاد السوفيتي بعد سبعة عقود من البيروقراطية والقمع.

الفصل السادس: النقد.. لماذا يخاف البعض من الاشتراكية؟

- حجج المعارضين:

- تقتل الحوافز الفردية: “لماذا أُجهد نفسي إذا كانت الدولة ستوزع أرباحي؟” – ميلتون فريدمان.

- تؤدي إلى استبداد الحكومات: 70% من الأنظمة الاشتراكية تحولت إلى ديكتاتوريات (وفقًا لمؤشر الديمقراطية العالمي).

- رد المؤيدين:

- “الرأسمالية تخلق أثرياءَ فاحشي الثراء، بينما الاشتراكية تخلق مجتمعاتٍ متوازنة” – برنارد ساندرز.

الخاتمة: هل الاشتراكية هي الحل؟ سؤالٌ مفتوح

في عصر التغير المناخي والأتمتة، تعود الاشتراكية بقوةٍ إلى النقاش العالمي. البعض يرى في “الصفقة الخضراء الجديدة” الأمريكية شكلًا حديثًا منها، والبعض يخشى أن تكون بوابةً للاستبداد.

الحقيقة أن الاشتراكية ليست إلهًا ولا شيطانًا، بل مرآةً تعكس إصرار البشر على البحث عن العدالة، حتى لو اختلفوا على طريق الوصول إليها. ربما يكون تعريفها الأكثر دقة هو: “فكرةٌ لم تكتمل بعد”.

المصادر:

- كتاب “رأس المال” – كارل ماركس.

- دراسة: “الاشتراكية الديمقراطية في الدول الاسكندنافية” – مؤسسة بروكينغز.