تعريف الحضارة: من المعاني اللغوية إلى قيمها الإنسانية

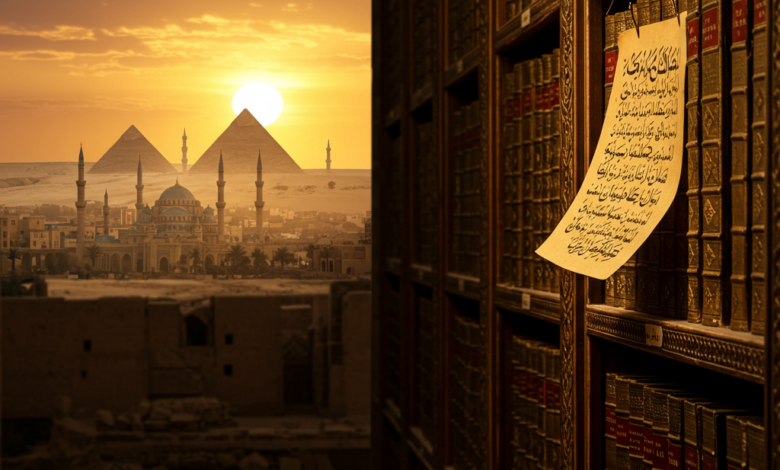

ما إن تُذكر كلمة “الحضارة” حتى تُطلُّ من خيالنا صورُ الأهرامات الشامخة، ومكتبات بغداد الذهبية، وقصور قرطبة المُزهرة. إنها الكلمة التي تُختزل فيها أحلامُ الإنسان منذ أن وَطِئَ الأرضَ، ساعيًا إلى تحويل الصحراء إلى حديقة، والحجر إلى قصة، والجهل إلى حكمة. لكن ما السرُّ الكامن في هذه الكلمة؟ هل هي مجرد آثارٍ تُدهش السائحين، أم أنها مرآةٌ تعكسُ روحَ الإنسانية في سعيها الأبدي نحو الجمال والمعنى؟ لنسافر معًا في رحلةٍ نكشف فيها أصلَ الكلمة، ونغوص في دلالاتها التي لا تنفكُّ تُحيِّرُ الفلاسفةَ والمؤرخين.

الفصل الأول: أصل الكلمة.. بين لغة العرب وحضارة الرومان

للكلمات أرواحٌ تختبئ في جذورها، وكلمة “الحضارة” من تلك الكلمات التي تحمل في حروفها قصةَ ولادتها. فإذا نحن فتشنا في معاجم العرب، وجدناها مُشتقةً من الفعل “حَضَرَ”، الذي يُقابلُ “البداوةَ”. فالحَضرُ هو الاستقرارُ في المدن، والانعتاقُ من حياة الترحال. وكأنَّ العربَ القدامى أرادوا أن يقولوا: إن الحضارةَ تبدأ حين يمسك الإنسانُ بالحجر ليَبنيَ وطنًا، لا خيمةً.

أما في اللغات الأوروبية، فإن الكلمةَ الإنجليزية “Civilization” تستمدُّ جذرَها من الكلمة اللاتينية “Civis”، أي “المدينة”، وكأنما اتفقَ الشرقُ والغربُ على أن الحضارةَ وليدةُ الأسوارِ الأولى التي أحاطت بالمدن، فحمَتْ فيها الفنونَ والعلومَ من رياحِ الصحراء.

لكن التعريف الاصطلاحي للحضارة يتجاوزُ حجارةَ المدن إلى فلسفةِ الإنسان. فهي ليست أبنيةً فحسب، بل منظومةٌ من القيمِ التي تُنمِّي العقلَ والروحَ. وكما قال المؤرخ أرنولد توينبي: “الحضارةُ وليدةُ التحدي؛ تُولدُ حين يواجه الإنسانُ كارثةً فيُبدعُ حلاً، أو جفافًا فيخترعُ نظامَ ريٍّ“.

الفصل الثاني: الحضارةُ.. عندما تتكلم الآثارُ

إذا أردتَ أن تسمعَ صوتَ الحضارة، فما عليك إلا أن تقفَ عند نهرِ دجلةَ، حيثُ كانت أولى الحروف تُنقشُ على ألواحِ الطين قبلَ ستة آلاف عام. هناك، في أرضِ سومرَ، وُلِدَتْ الكتابةُ، فكانت البذرةَ الأولى لشجرةِ الحضارةِ الإنسانية. ومنذ ذلك اليوم، لم يكفَّ الإنسانُ عن اختراعِ المعنى: ففي مصرَ القديمة، حوَّلَ الرملَ إلى أهراماتٍ تُحادثُ النجومَ، وفي وادي السند، نسجَ شبكاتٍ للصرفِ الصحيّ قبلَ أن يعرفَ العالمُ معنى “التكنولوجيا“.

لكنَّ الحضارةَ العربيةَ جاءت كالشمسِ في رحلةِ الإنسانية. ففي قرونِها الذهبية، لم تكن بغدادُ وقرطبةُ مجردَ مدن، بل كانتا جسرًا حملَ علومَ اليونانِ وفلاسفتَهم إلى أوروبا العائمة في ظلامِها. هنا، وضعَ الخوارزمي أسسَ الجبرِ، وشرحَ ابنُ الهيثمُ كيفَ ترى العينُ، ورفعتْ قبةُ الصخرةِ في القدسِ شهادةً على أن الفنَّ الإسلاميَّ وُلدَ من رحمِ الدقةِ والروحانية.

أما الحضارةُ الإسلامية، فلم تكنْ أبدًا سيفًا مُصلتًا أو غزوًا، بل كانت حضارةَ “اقرأ”. ففي مكتبةِ قرطبةَ التي ضمَّتْ أربعمائة ألف كتاب، كان المسيحيون واليهودُ والمسلمون ينسجونَ معًا رداءَ المعرفة. حتى إنَّ الأوروبيين الذين حاربوا المسلمين في الحروبِ الصليبية، عادوا إلى بلادهم يحملونَ كتبَ ابن سينا في الطبِّ، وشروحَ ابن رشد لفلسفةِ أرسطو.

الفصل الثالث: صراعُ الحضارات أم حوارُها؟ سؤالٌ يطلُّ من رمادِ التاريخ

في القرنِ العشرين، أثارَ المفكرُ صموئيل هنتنغتون عاصفةً بنظريةِ “صراع الحضارات“، كأنما التاريخَ ساحةُ معركةٍ بين آلهةٍ متخاصمة. لكنَّ التاريخَ نفسه يُجيبُ بأن الحضاراتِ العظيمةَ لم تبنِ مجدَها بسحقِ الآخر، بل باحتضانِ المختلف. ألم تَزدهرْ الأندلسُ حين فتح المسلمون أبوابَها لليهودِ والنصارى؟ ألم تكنْ بغدادُ عاصمةً للعالمِ لأنها جمعتْ كلَّ الألسنةِ والألوان؟

ولعلَّ الفيلسوفَ إدغار موران كان أقربَ إلى الحكمةِ حين قال: “الحضارةُ ليست جدارًا يُفرِّقُ الشعوبَ، بل نهرٌ يَعبُرُ الحدودَ“. فها هو فنُّ العمارةِ الإسلاميُّ يصلُ إلى الهندِ فيظهر في تاج محل، وها هي الحضارةُ الصينيةُ تصلُ إلى أفريقيا عبر طريقِ الحرير، دون أن تفقدَ أيٌّ منهما جوهرَها.

الفصل الرابع: أسئلةٌ تبحثُ عن إجاباتٍ في رحمِ الزمن

– ما هو معنى الحضارة؟

إنها ذلك السرُّ الذي يجعلُ من الإنسانِ فنانًا حين ينحتُ تمثالًا، وعالمًا حين يكتشفُ قانونًا، وشاعرًا حين يروي قصةَ أجداده. هي ليست تراثًا منسوبًا إلى الماضي، بل قدرةٌ مستمرةٌ على خلقِ الجمالِ في وجهِ الفوضى.

– كم عمر الحضارة الإنسانية؟

لو أن حضارةً وُلدتْ يومَ اختراعِ الكتابةِ في سومرَ (حوالي 3500 ق.م)، لكان عمرُها الآنَ خمسةَ آلاف عامٍ ونصف. لكنَّ الإنسانَ كان “متحضرًا” قبل ذلك؛ فقد صنعَ الأدواتِ، ورسَمَ الكهوفَ، وغنَّى للقمرِ.

– ما أجملُ ما قيل عن الحضارة؟

قال غوستاف لوبون: “الحضارةُ وليدةُ إرادةِ الإنسانِ، لا صدفةِ الطبيعة“. أما الشيخ محيي الدين بن عربي، فقد لخَّصَ سرَّ سقوطِ الحضاراتِ بعبارةٍ تهزُّ الضمير: “الناسُ أعداءُ ما جهلوا”.

الفصل الخامس: هل نحنُ ندفنُ حضارتَنا بأيدينا؟

في كتابِه “الانهيار”، يحذِّرُ جارد دايموند من أن الحضاراتِ تسقطُ حين تستهلكُ مواردَها كطفلٍ جائعٍ يأكلُ بذورَ الزرعِ. ألم يسقطْ أهلُ جزيرةِ الفصحِ لأنهم قطعوا آخرَ شجرةٍ فيها؟ لكنَّ التاريخَ يعطينا أيضًا بصيصَ أمل: فالحضارةُ الإسلاميةُ ازدهرتْ لأنها جمعتْ بين العقلِ والقلبِ، بين استخدامِ الماءِ في الوضوءِ وابتكارِ نظامِ الريِّ بالقنواتِ.

خاتمة: الحضارةُ.. ليست تراثًا نحمله، بل مصباحٌ نضيءُ به الطريقَ

ليست الحضارةُ مجردَ متحفٍ نزورُه في العطلات، بل هي الهواءُ الذي نتنفسُه اليومَ. إنها القوانينُ التي تحمينا، والجسورُ التي نعبرُ عليها إلى الغد. فكما قال الشاعرُ العربي القديم: “إنما يُدوَّنُ مجدُ الحضارةِ بأقلامِ العُقلاءِ، لا بدماءِ الغزاةِ“. فلنحملْ أقلامَنا بدلَ السيوف، ولنكتبْ فصلًا جديدًا في هذه القصةِ التي بدأها أجدادُنا على ضفافِ دجلةَ والنيلِ.

مراجع اعتمد عليها المقال:

- توينبي، أرنولد. (دراسة التاريخ).

- لوبون، غوستاف. (حضارة العرب).

- دايموند، جارد. (الانهيار: كيف تختار المجتمعات الفشل أو النجاح).