معنى العبثية: جذور الكلمة وتأثيرها في الفلسفة والأدب

هل وقفتَ يومًا أمام مرآة الحياة تتساءل: لماذا نكدح؟ لماذا نُصارع الزمن؟ أليس كل ما نفعله أشبه بحبات رمل تتساقط بين الأصابع؟ قد يبدو السؤال بسيطًا، لكنه يُخفي وراءه فلسفة عتيدة، فلسفة تلامس جذر الوجود الإنساني نفسه: العبثية. ليست العبثية مجرد كلمة تُلقى في أحاديث المقاهي، بل هي مفهومٌ انبثق من رحم اللغة العربية، ثم تحوَّل إلى تيار فلسفي وأدبي هزَّ العالم. في هذا المقال، سنغوص في أصل الكلمة، ونستنبط معناها من بطون المعاجم، ثم نرتحل عبر الزمن إلى حيث حوَّلها الفلاسفة والأدباء إلى مرآة تعكس تناقضات الإنسان الحديث.

الأصل اللغوي: بين العبث العربي والـ “Absurdus” اللاتيني

إذا فتحنا “لسان العرب” لابن منظور، وقلَّبنا صفحاته المُثقلة بحكمة الأجداد، سنعثر على جذر الكلمة: “العَبَث”. يشرح ابن منظور أن العبث هو “اللهو وما لا يُعتدُّ به”، كأن تُلقي بالكلام في غير موضعه، أو تُنفق عمرك في عملٍ لا طائل منه. لكن العرب لم يكتفوا بهذا المعنى السطحي؛ بل رأوا في العبث نقيض الجد، كأنه ظلٌّ يلاحق كل محاولة لإثبات القيمة.

أما في الغرب، فالكلمة تنحدر من اللاتينية “absurdus”، التي تعني “غير المتناغم” أو “ما يناقض المنطق”. وكأن اللغة نفسها تُعلن أن العبثية ليست فراغًا، بل صراعًا بين الإنسان الذي يطلب معنىً، وعالمٍ يرفض أن يُجيب. هذا التزاوج بين المعنى العربي والغربي لم يكن صدفةً؛ بل كان جسرًا بين ثقافتين تشاركتا السؤال نفسه: هل الوجود مُبرَّر؟.

الفلسفة الوجودية: حين يصبح العبثُ إجابةً!

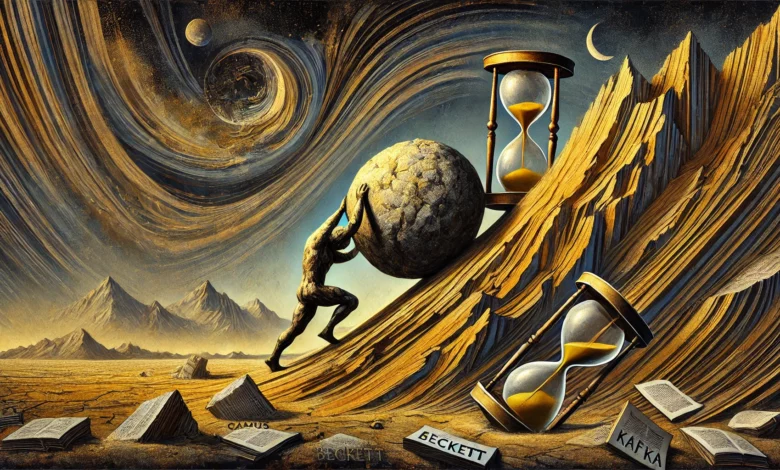

في أربعينيات القرن الماضي، كتب ألبير كامو كتابه الشهير “أسطورة سيزيف”، فحوَّل العبث من مفهومٍ سلبي إلى ثورة. تصور معي سيزيف، ذلك الرجل الذي حُكم عليه بدحرجة صخرة إلى قمة جبل، لتسقط مرةً أخرى، فيكرر المحاولة إلى الأبد. يقول كامو: “يجب أن نتخيل سيزيف سعيدًا”. كيف؟ لأن الاعتراف بالعبث هو بداية التحرر. العبثية هنا ليست استسلامًا، بل مواجهةٌ شرسة بين الإنسان الذي يصرخ: “أريد معنى!”، والكون الذي يردُّ بصمتٍ مُطبق.

لكن كامو لم يكن وحده في هذه الرؤية. فقد سبقه سورين كيركغور الذي رأى في القفز إلى الإيمان حلًّا للعبث، بينما رأى نيتشه أن الإنسان يجب أن يخلق معانيه بنفسه. العبثية إذن ليست نهاية الطريق، بل محطةٌ يُعيد فيها الإنسان تشكيل وجوده.

الأدب العبثي: عندما تصبح الكلمات مسرحًا لللا معنى

لو دخلت مسرحًا يعرض “في انتظار غودو” لصموئيل بيكيت، فستشعر بالدهشة أولًا، ثم بالضجر، ثم بضحكةٍ مُكتومة. شخصيتان تنتظران “غودو” الذي لن يأتي أبدًا، وحواراتٌ تدور في حلقة مفرغة. هذا هو جوهر الأدب العبثي: تفجير التناقض بين الشكل والمضمون. فالمسرحية ليست عن الانتظار، بل عن رفض الانتظار ذاته!

ولا ننسى فرانز كافكا، الذي حوَّل العبث إلى كابوس يومي في رواية “المسخ”، حيث يستيقظ غريغور سامسا ليجد نفسه حشرةً ضخمة. هنا، يصبح الجسد غريبًا، والعائلة تنقلب إلى سجان، والعبثية تتحول إلى مرآةٍ لقمع المجتمع الحديث.

العبثية اليوم: من الفلسفة إلى الشاشة والشارع

هل رأيتَ فيلم “The Truman Show”؟ إنه نموذجٌ سينمائي للعبثية: ترومان يعيش في عالمٍ مُزيَّف، يكتشف أن كل تفاصيل حياته مُخرَّجة مسبقًا. الفيلم ليس خيالًا فحسب، بل تشبيهٌ لحياتنا في عصر السوشيال ميديا، حيث نعيش أدوارًا مكتوبةً مسبقًا.

وحتى في السياسة، قد نرى العبثية في أنظمةٍ تفرض قوانينَ متناقضة، أو حروبًا تتكرر كحلقةٍ لا تنتهي. لكن هل هذا يعني أن العبثية تشاؤمية؟ على العكس! كما قال كامو: “لا يوجد مصير لا يُتغلب عليه بالاحتقار”. العبثية تدعونا إلى أن نضحك في وجه العدم، ونصنع فنًّا من الفوضى.

الخاتمة: العبثية… هل هي النهاية أم البداية؟

من ابن منظور إلى كامو، ومن “العَبَث” إلى “اللا معقول”، رحلة العبثية تُثبت أن اللغة والفلسفة توأمان. قد يبدو العالم كله كمحاولة سيزيف، لكن ربما تكمن القوة في أن ندرك أن الصخرة ملكنا، وأننا أحرارٌ في أن ننحت عليها قصتنا.

فإن كنتَ تسأل: “كيف أصنع معنى في عالمٍ عبثي؟”، فالجواب عند كامو: “التمرد يمنح الحياة قيمتها”. اقرأ “أسطورة سيزيف”، شاهِد “في انتظار غودو”، واخلق تمردك الخاص. لأن العبثية ليست سجنًا، بل مفتاحٌ لحرية لم تُكتشف بعد.

- انظر مقالاتنا عن “الوجودية“.

- المصادر: “أسطورة سيزيف” (كامو، ١٩٤٢)، “في انتظار غودو” (بيكيت، ١٩٥٣)، “المسخ” (كافكا، ١٩١٥)، موسوعة ستانفورد للفلسفة.

ملاحظة أخيرة:

العبثية ليست هروبًا من الواقع، بل مواجهةٌ شجاعة له. فكما قال بيكيت: “جربت. فشلت. لا يهم. جرِّب مرة أخرى. افشل بشكل أفضل”.